2022年7月,杨福家老校长永远离开了我们,倏忽三载,思念未减。10月27日上午,一座崭新的杨福家铜像在复旦大学邯郸校区逸夫楼前草坪静静伫立,以另一种方式延续着他与复旦的深情羁绊。

中国科学院院士、复旦大学校长金力,上海市科学技术协会党组书记韩志强,中国科学院上海应用物理研究所党委书记李晴暖,宁波复旦大学校友会会长徐铁峰,杨福家校长家属代表杨重高出席铜像揭幕仪式并致辞。著名雕塑家、上海油画雕塑院一级美术师、上海视觉艺术学院教授、杨福家校长铜像创作者杨冬白,介绍铜像制作情况。中国科学院院士、复旦大学副校长马余刚,杨福家校长家属杨重元、陈圣来等出席仪式。

师生献花

1954年9月,杨福家以优异成绩考入复旦大学物理学系。毕业后,他留校任教,参与筹建原子能系,带领“五八中队”,在极其困难的条件下,进行高浓缩铀的提炼工作,为中国的两弹一星事业做出了不可磨灭的贡献。他将研究的最新进展编进教材,将爱国、奉献精神引入课堂,不拘一格降人才,培养了一大批德智体全面发展的科技英才,为复旦大学乃至全国的高等教育树立了典范。1991年,杨福家当选中国科学院学部委员(院士)、发展中国家科学院院士。

1993年2月,杨福家出任新中国第五任复旦大学校长。他第一次明确提出了复旦大学要“追求卓越,争创一流”,正式开启了复旦迈向世界一流大学前列的壮丽征程。“这体现了他人生中的一种理念:做事情要么不做,要么认真去做。杨先生的一生就是‘追求卓越’的一生。”金力在致辞中表示。

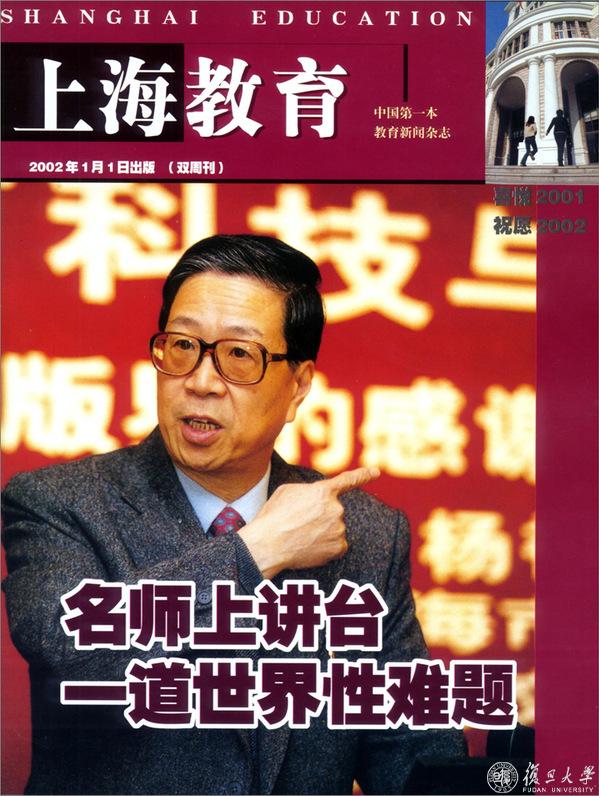

杨福家在1993年至1999年担任复旦大学校长期间,以远见卓识推动学校教育改革迈向新高度。他开创性提出“教授必须上本科生讲台”,积极倡导“通识教育”,始终秉持“给青年人以机会”的育人初心,为国家与社会培育了大批栋梁之才。

杨福家有很多“头衔”,但在他的名片上,“复旦大学教授”永远是排在第一位的。他将自己的荣誉和母校的荣誉时刻联系在一起。借由十个藏在时光里的小故事,让我们一起走近这位有温度、有风骨的教育巨匠。

01

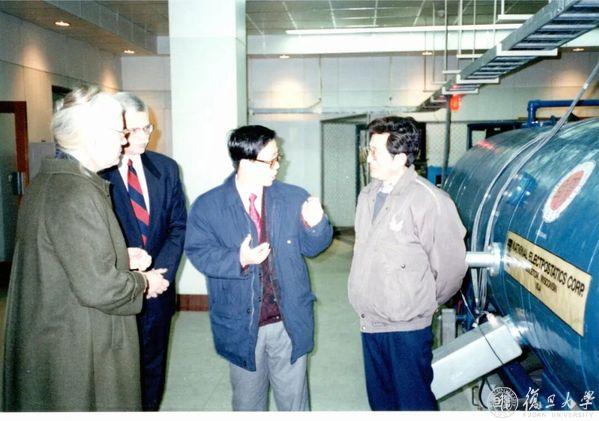

杨福家领导的加速器实验室人才辈出,他说:“我的责任是怎样使系里的教师每个人都把自己的才能充分发挥出来。实验科学是一个集体事业。”1980年,杨福家帮助联络,派遣5名教师到国外进修,其中两人在丹麦,研究工作很有创造性,被邀请到柏林做学术报告;一人在联邦德国,进修半年就受到重视,也被邀请在国际会议上做报告;还有两人在瑞典,因学习成绩突出,深受导师赞赏。

杨福家接待参观加速器实验室的专家学者

02

1991年杨福家开始担任复旦大学副校长,他提出高等教育不仅要使人们的知识更广博,更应解决现代社会面临的现实问题。“这些问题是举不胜举的。例如,当代社会的特点是什么?当今世界是更加和平,还是危机四伏?计划经济与市场经济究竟是什么关系?什么样的关系适合于我国的发展?社会科学工作者要成为国家政策的谋士,他们应该从理论上用大量的事实来回答我们面临的问题,以在国民经济建设中发挥更为巨大的作用。”在杨福家的推动下,复旦发展研究院开始酝酿并创立,成为国内第一家高校智库。

03

早在1993年11月,杨福家与学生座谈时就特别强调了“问”的重要性。他说:“青年人所面临的创造机会是很多的,但是要创造,首先在脑海中要有问题。”杨福家介绍自己编写《原子物理学》这本著作的目的是向读者提出问题,使青年学生觉得在现代科学中还有许多间题有待于大家解答。这些问题和研究从表面看来与今天的国民经济没有关系,但终有一天会对世界经济发生影响。就像19世纪研究电与磁的关系与当时的国民经济毫无关系,但如果没有这一研究,今天就不会有电灯。

04

“本科不牢,地动山摇。”本科生教学质量是衡量一所大学办学水平最重要、最基本的指标。杨福家非常重视本科教学,提出“一流教授要为大学本科生上基础课”,激发学生对知识和真理的追求。1994年,杨福家提出复旦大学应实行“广博教育”,拉开课程体系全面改革的帷幕,为后来全面实施“通识教育”打下坚实基础。

05

杨福家校长说:“一所大学,特别是研究型大学,必须把为经济服务作为它的一个非常重要的任务。”杨福家担任复旦大学校长,正值上海浦东开发开放的启动阶段。1992年10月,国务院批复设立上海市浦东新区,复旦大学全面参与浦东的开发与建设。1994年5月,复旦大学和浦东新区管委会签订协议,决定建立“复旦大学浦东园区”;并建设复旦书院,作为新区综合教育及培训基地,以发挥复旦大学在人才培养和教育方面的优势。复旦大学还利用在生物、计算机方面的优势,在浦东建设生物技术开发中心和计算机、机电一体化等产业实体。

06

“复旦必须面向世界!”在杨福家的领导下,复旦大学成为中国开展国际交流与合作非常活跃的大学之一,与世界上众多一流大学和高水平科研机构建立了紧密的协作关系。杨福家说:“21世纪教育的特点之一是国际化、全球化,在帮助别人的同时发展自己,这就是双方得益的原则(“You win-I win”)。”自1995年以来,复旦大学相继建立复旦-北欧研究中心和欧洲-中国管理中心。

“中国的高等学校应该成为世界大学生向往的地方!”杨福家为复旦大学的国际化方向树立了明确的奋斗目标。他鼓励教师多用英语开课,以吸引外国青年来复旦大学留学。在他的努力下,复旦大学与近50所世界名校互相承认学分、承认学位,以开放的胸襟拥抱来自世界各地的大学生。

07

杨福家写过一本书,书名为《追求卓越》,体现了他人生中的一种理念:做事情要么不做,要么就认真去做。“一切都要追求优质,这应是我们一切工作的出发点,也是我们的奋斗目标。”他自己正是追求卓越的一个典范。他年轻时参与创建了复旦大学原子能系,当时就立志要把原子能系建成最好的。到了20世纪80年代,复旦大学物理二系跃居全国前列,原子核物理专业的博士点和硕士点,在全国性评估中都一直名列前茅。

08

通识教育只是博雅教育的一个部分,即“博”。除此之外,更要强调“做人第一”,即“雅”。杨福家走上领导岗位时,中国正处在经济转型时期,社会上弥漫着“一切向钱看”的思潮,腐蚀和冲击着大学生的思想。杨福家对这些不正常的现象深感焦虑,他大声疾呼“做人第一”。他告诉《人民日报》记者:“首先是教学生怎样做人,第二是教他们怎样思考,第三才是教他们具体的专业知识。”

09

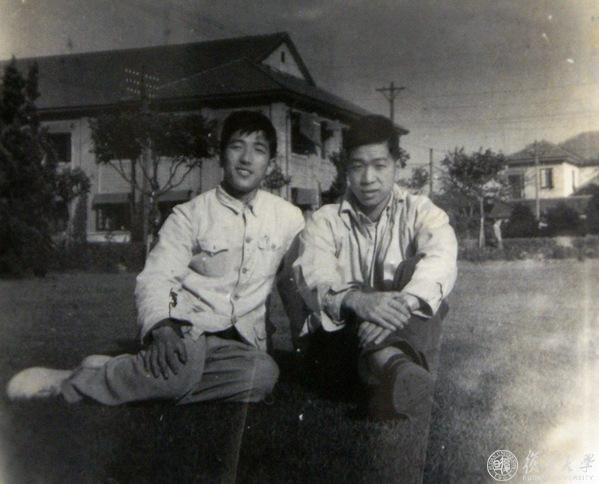

是否重视年轻人、重视讨论,往往是科学事业能否成功的一个关键因素。中国核武器的发展就集中体现了这一点。中国核武器的突飞猛进,曾一度引起国外的纷纷猜忌,甚至有人无中生有地诋毁中国靠的是一些不正当的手段。在这种背景下,杨福家和胡思得合作撰写了《中国的氢弹发展何以如此之快》一文。他们列举了3条理由。第一,因为我国有中央集中领导,能动员国家的一切人力、物力。第二,我们有很优秀的科学家。第三,也是最重要的,我们倡导学术民主。

“有专业特长的资深学者与刚刚大学毕业的年轻人坐在起,七嘴八舌,相互启发,探讨氢弹的奥秘。每个人都有同样的机会提出自己的见解。有时候,初生牛犊不怕虎的年轻人说出一些自己也吃不准的想法,但被有深厚功底的学者抓住并加以综合、升华,然后形成一个粗糙的方案,经过详细计算,认真分析,决定取舍。这种过程不知反复了多少次,讨论会一个又一个,夜以继日,座无虚席,最终才突破了难题,牵到了氢弹的‘牛鼻子’!”

杨福家(右)和胡思得

10

“一个科学家能把自己所有的知识和智慧奉献给他的祖国,使得中华民族完全摆脱了任人宰割的危机,还有什么比这更让人自豪、骄傲的呢?”2016年11月10日,杨福家为复旦大学文科学生开设核武器知识讲座,历数推动中国核事业发展的杰出贡献者,激励同学们学习科学家精神,为国家、为人民贡献全部力量。